La propriété intellectuelle dans le numérique (1/5)

Catégorie(s) : Actualités, Propriété intellectuelle

Découvrez notre nouveau dossier consacré à la propriété intellectuelle dans le numérique ! Vous y découvrirez notamment les caractéristiques des droits de propriété (la propriété intellectuelle), des informations accessibles sur le Web (librement ou à titre onéreux) et des droits de propriété s’appliquant au domaine numérique, en particulier aux logiciels et à l’Intelligence Artificielle (IA).

Dans cette première partie de notre dossier, vous découvrirez les principales problématiques liées à la propriété intellectuelle dans le numérique (web, logiciel, IA) et une introduction au Code de la Propriété Intellectuelle (CPI).

Retrouvez également les autres parties de ce dossier :

Spoiler alert 🤐

« Rien n’est libre de droits sur le web »

Il y a deux questions principales, selon que l’on se trouve côté création ou côté utilisation, qu’on soit particulier ou professionnel, et quel que soit l’organisme (public, privé, associatif, etc) :

- Rôle d’auteur : Que doivent savoir les collaborateurs pour protéger leurs œuvres publiées sur le Web ?

- Rôle d’utilisateur : Que doivent respecter les collaborateurs pour être dans la légalité avant d’utiliser des contenus tiers, provenant du Web ?

Ces problématiques sont plus que jamais prégnantes, et sous les feux de l’actualité avec :

- L’explosion de la collecte et des exploitations de toutes les typologies de Données à Caractère Personnel (notées DCP dans la suite de cet article) telles que les moyens de contact (adresse courriel, numéro de téléphone), les données de santé ou encore de géolocalisation. Ce domaine est en plein essor et hors de tout contrôle, notamment à cause des courtiers de données (data brokers) qui seraient déjà plus de 4 000 dans le monde ;

- Et plus récemment, l’essor des systèmes d’Intelligence Artificielle (notée IA dans la suite de cet article), notamment ceux basés sur un entraînement, qui exploitent des quantités gigantesques de données de toutes natures, et pas seulement des DCP.

Pour cela, nous nous aventurerons au cœur de notions variées, mais intimement liées, en tentant de les clarifier : le concept d’œuvre, les droits d’auteur, les droits intellectuels et moraux, les droits patrimoniaux, les droits voisins, la propriété industrielle, les inventions, les marques, les licences (notamment le triptyque des licences propriétaires, libres et open source), les problématiques de copyright et copyleft, de contamination de licences, le cas du domaine public, et même sur quelques problématiques propres aux systèmes d’IA.

Toutes ces thématiques, et bien d’autres que nous ne détaillerons pas, sont liées à la « propriété intellectuelle », ce qui nécessitera une courte présentation du sujet.

Avertissement juridique : les arguments utilisés dans cette série d’articles sont tirés du Droit français, sauf quelques exemples issus d’autres législations, identifiées spécifiquement. Par conséquent, pour nos lecteurs francophones étrangers, gardez à l’esprit qu’il y a parfois des différences importantes d’un pays à un autre.

J’ai pris soin de recouper mes informations avec plusieurs sources, et citer des sources officielles autant que possible, toutefois, n’étant pas juriste de métier, ni expert dans les différents domaines de la propriété intellectuelle, les arguments sont fournis à titre d’information et dans le cas général.

⇒ Comme avec tout article sur le web, vérifiez par vous-même, ou avec votre service juridique, si les droits & obligations présentés sont effectivement applicables à votre situation particulière, car il existe souvent des exceptions et des cas spécifiques dans les législations.

Un minimum de terminologie

- Un terme reviendra souvent, il est utile de le définir dès maintenant, il s’agit d’« œuvre ». Ce terme désigne tout travail ou création originale de l’esprit (donc d’un humain), issue d’un effort créatif, quelle que soit la forme et le type de l’œuvre ou son objectif.

Cela englobe notamment : les créations artistiques, les bases de données (au sens juridique, donc plus large que le seul sens technique, que nous aborderons), les documents (textes, tableaux, présentations…), les articles (de presse, de blog), les photos, les dessins, les pistes audio et/ou vidéo, les codes sources, les logiciels (sur postes et sur serveurs), les services en ligne, les inventions (brevetées ou non), les modèles et solutions d’IA, les données confiées par des Clients, etc. Voir la liste officielle du Code de Propriété Intellectuelle (CPI), article L112-2.

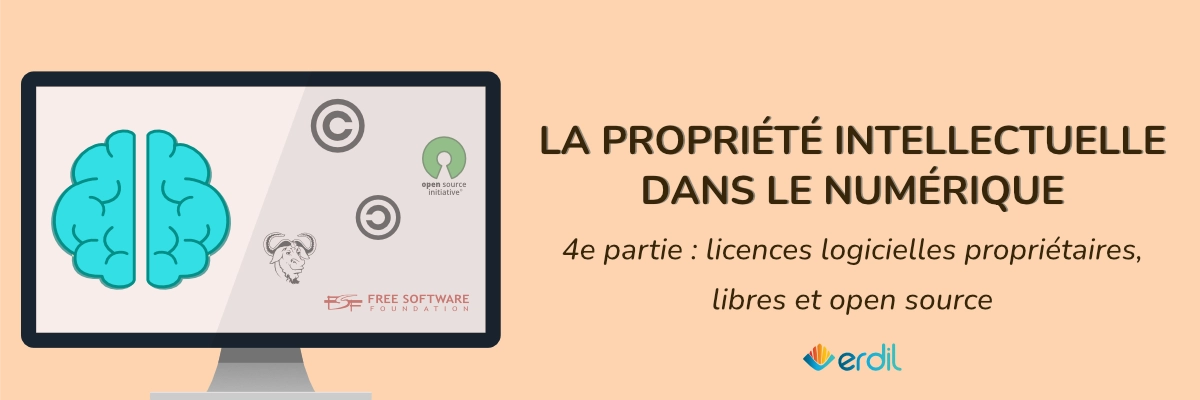

- Une « donnée » est un élément unitaire et élémentaire, un fait ou une valeur brute, c’est le niveau technique.

- Une « information » quant à elle, désigne un ensemble construit, organisé et interprété de données (et éventuellement recoupé avec d’autres informations) : c’est ce qui donne de la valeur aux données brutes. Pour construire une information, il faut généralement contextualiser, interpréter et analyser les données brutes. L’information c’est le niveau métier.

Par commodité, dans la suite de l’article, lorsque nous utiliserons le terme d’« information », cela englobera les données (qui sont implicitement incluses), donc les DCP (Données à Caractère Personnel), toutes les formes de bases de données et tous les types de fichiers numériques (audio, vidéo, images/photos, documents bureautiques, documents PDF, articles de presse ou de blog, codes sources…).

- Chaque fois que nous utilisons le terme « logiciel », sauf indication spécifique, cela englobera toutes les formes de logiciels : les applications et services numériques (installés en local ou en ligne) et les bibliothèques logicielles (libraries en anglais).

Enfin, certains sigles sont régulièrement utilisés dans cet article pour éviter d’écrire les noms complets à chaque fois :

- CPI : Code de Propriété Intellectuelle

- DCP : Données à Caractère Personnel, voir RGPD ci-après,

- IA : Intelligence Artificielle

- RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données, pour plus de détails sur ce sujet, vous pouvez consulter notre dossier présentant le RGPD.

- SI : Système d’Information. Désigne l’ensemble des informations organisées, i.e. identifiées, classées, gérées et protégées, ainsi que l’ensemble des moyens permettant de produire, gérer et exploiter ces informations (procédure manuelles ou automatiques, applications et services, protection des informations, etc.) au sein d’un organisme. Pour être précis, un SI inclut tous les actifs (assets) matériels, immatériels et humains, puisqu’ils peuvent tous porter de l’information (par exemple les connaissances, compétences et expertises des collaborateurs).

Quel est le problème en fait ?

Celles et ceux qui sont sensibilisé(e)s à la « propriété intellectuelle » (sujet que nous présenterons ultérieurement) ne seront pas étonné(e)s de l’affirmation suivante :

Rien n’est « libre de droits » sur le web

Et son corollaire :

Même lorsque c’est « gratuit », ou dans le « domaine public », ou « libre d’accès », ou « open source », ou même sous « licence libre », ce n’est pas libre de droits

La majorité des organismes (publics comme privés, petits et grands) ont connaissance de ce postulat. Ceux qui l’ignorent, sont essentiellement de deux catégories :

- Soit des membres de ces organismes (collaborateurs pas ou peu (in)formés sur le sujet, quel que soit leur niveau hiérarchique), qui font l’amalgame entre « libre d’accès », « licence libre », « open source », « domaine public », « publiquement accessible », « disponible gratuitement » d’une part, et « libre de droits » d’autre part, notions qui n’ont aucun rapport et sont totalement orthogonales. Malheureusement pour eux, l’ignorance n’est pas une excuse recevable car par principe, « nul n’est censé ignorer la loi ». Cet article est là pour essayer de les aider à y voir plus clair ;

- Soit des organismes, heureusement plus rares, dont le modèle économique est justement basé sur l’exploitation, voire l’appropriation, des informations et œuvres d’autrui (DCP, publications, photos, créations artistiques ou littéraires…). Des organismes qui n’existeraient sans doute pas ou du moins ne seraient pas si prospères, s’ils devaient respecter, et le cas échéant payer, tous les droits, notamment les licences et le droit d’auteur.

D’ailleurs, pour être rigoureux, le concept « libre de droits », dans le sens où plus aucun droit ne s’appliquerait et qu’aucune redevance ne pourrait être exigée (gratuité et liberté totale d’utilisation), n’est pas une notion juridique, et n’existe pas en Droit français. Toutefois l’expression est concise et commode à l’usage, si l’on garde bien cette précision à l’esprit.

Pour enfoncer quelques portes ouvertes :

- Même si rien n’est indiqué (ni auteur, ni copyright, ni licence, ni CGU…) ou si rien n’a été déposé (ni dépôt légal, ni enregistrement, ni brevet…), toute œuvre dispose d’au moins un auteur légitime, et est automatiquement protégée par des droits d’auteur : aucune formalité n’impose à l’auteur de rendre son œuvre « inaccessible », ou d’indiquer un quelconque avertissement, pour qu’elle soit légalement protégée et reste sa propriété exclusive ;

- Par défaut, une œuvre, y compris en « libre accès », ou explicitement dans le « domaine public », n’est ni totalement « libre de droits », ni totalement « libre d’utilisation », et ce même si celui qui souhaite utiliser l’œuvre d’autrui ne cherche pas à tirer un profit (i.e. sans essayer de vendre des copies de l’œuvre). Toute personne doit s’assurer que l’usage envisagé est possible, en consultant la licence si elle existe, ou à défaut en demandant explicitement l’autorisation à l’auteur, ou ses ayants droit ;

- Ce n’est pas parce qu’une œuvre est sous « licence libre » (concept que nous présenterons dans la suite de notre dossier), sous licence « open source » , mise à disposition « librement » et/ou « gratuitement », ou même qu’elle est dans le « domaine public » (cas que nous aborderons également dans une prochaine partie), qu’elle peut être utilisée sans respecter certaines contraintes : il y a toujours des contraintes légales !

- Dans le cas de publications volontaires d’œuvres, à l’initiative de leurs propriétaires respectifs, sur des plateformes privées (réseaux sociaux, plateformes de transfert de fichiers, etc.), ceux-ci sont généralement informés qu’ils abandonnent tous leurs droits d’auteur à ces plateformes (que cette clause soit légale ou non). Toutefois, nombreux sont les utilisateurs de ces plateformes, professionnels comme privés, qui acceptent de telles clauses, sans même le savoir, car il faut prendre la peine de les lire, ou au moins de les survoler : cela revient à signer un contrat sans même le lire 😉. Voici quelques extraits issus de clauses officielles (de juillet 2025), généralement précédés d’affirmations péremptoires et rassurantes sur le profond respect de la propriété intellectuelle de la plateforme et/ou garantissant une exploitation « équitable » des droits d’auteur de leurs utilisateurs (fair use, concept que nous verrons ultérieurement) :

- Article 6.3 de la licence de WeTransfer : « Licence accordée à WeTransfer. […] Par les présentes, vous nous accordez une licence libre de droits pour utiliser votre Contenu [même protégé par les droits de propriété intellectuelle] à des fins d’exploitation, de développement et d’amélioration du Service […]. »

- Article 3.3 des clauses de Facebook : « Autorisation d’utiliser le contenu que vous créez et partagez : En particulier, lorsque vous partagez, publiez ou importez du contenu protégé par des droits de propriété intellectuelle, sur ou en rapport avec nos Produits, vous nous accordez une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, gratuite et mondiale pour héberger, utiliser, distribuer, modifier, exécuter, copier, représenter publiquement ou afficher publiquement, traduire et créer des œuvres dérivées de votre contenu. »

- Section « Licence » des clauses de Google : « Par le biais de cette licence, vous donnez votre autorisation à Google d’utiliser vos droits de propriété intellectuelle sur votre contenu (comme les droits d’auteur et marques de commerce) et tous les droits immatériels sur votre contenu (comme les droits sur les images). […] Cette licence est : applicable à l’échelle du monde entier[…]; non exclusive[…]; à titre gratuit,[…]. » et Google s’accorde les droits de sous-licencier votre contenu protégé à « nos sous-traitants ».

Introduction à la Propriété Intellectuelle

Registered Trademark

Unregistered Trademark

Copyright

Unregistered Service Trademark

Copyleft

Le Code de la Propriété Intellectuelle, abrégé CPI, comprend l’ensemble des droits applicables aux œuvres de l’esprit, issues d’une création originale et/ou d’une activité inventive, de l’auteur (reformulation simplifiée au maximum). Décortiquons un peu plus chaque partie :

- L’expression « œuvre de l’esprit » implique une œuvre humaine, ne provenant donc pas d’une machine ou d’un logiciel. Cela exclut a priori le droit d’auteur pour les créations autonomes de systèmes d’IA, mais nous y reviendrons ;

- L’expression « créations originales » implique que l’œuvre exprime la personnalité de l’auteur, et c’est un critère juridique souvent utilisé, même s’il s’applique plutôt dans le cas des œuvres artistiques ou littéraires ;

- L’expression « activité inventive » implique que l’auteur a effectivement fourni un effort créatif et innovant, ce que l’on retrouve surtout dans le cas des œuvres industrielles ou scientifiques, et potentiellement dans certaines créations artistiques ou littéraires.

Le CPI est composé de plus de 400 articles, regroupés en deux parties principales : la partie législative provient des textes votés par le Parlement (composé de l’Assemblée Nationale et du Sénat), et la partie réglementaire provient de textes issus des gouvernements successifs. Au CPI, il faut ajouter les jurisprudences, qui sont également des sources de droit.

Aperçu du plan du CPI (niveaux 1 et 2 seulement)

La partie législative aborde les thèmes suivants :

- La propriété artistique et littéraire ;

- Et la propriété industrielle (brevets, marques, schémas, noms de domaine, etc.) ;

- La troisième section concerne des cas particuliers et exceptions liés à certains territoires de l’Outre-mer.

La partie réglementaire aborde (en substance) les thèmes suivants :

- Les généralités sur les droits d’auteur et les droits voisins (voir plus bas) ;

- Les cas particuliers de la rémunération des auteurs, les organismes de gestion, de contrôle, ou de médiation des droits d’auteur dans les divers domaines (tels que la SACEM, la SAIF, etc.), les contrôles, les sanctions, et la protection des bases de données (que nous présenterons ultérieurement) ;

- Les structures administratives et professionnelles qui régissent la propriété intellectuelle en France (tels que INPI, l’INAO, etc.), et la coopération internationale en la matière ;

- Les dessins et modèles, c’est-à-dire ce qui est lié à l’apparence d’un produit quelconque, à son esthétique, à l’exception notable des produits logiciels ;

- Les inventions et connaissances, tels que les brevets d’invention et les secrets de fabrication, qui protègent l’aspect fonctionnel plutôt que l’esthétique ;

- Les marques et autres signes distinctifs, ainsi que les indications d’origines géographiques (IGP, AOC, AOP pour les plus connues) ;

- Quelques cas particuliers et exceptions liés à certains territoires de l’Outre-mer.

À noter que plusieurs droits issus du CPI peuvent s’appliquer cumulativement. Exemple : un logo peut être protégé en tant que marque ET en tant qu’œuvre artistique, s’il s’agit d’une création originale.

Les droits de propriété intellectuelle protègent les intérêts de leurs titulaires (auteurs, inventeurs, créateurs, déposants…) en leur conférant des droits de propriété exclusifs sur leurs créations.

Dans le cadre des œuvres, il y a plusieurs types de droits qui s’appliquent, voici les principaux :

- Droits moraux : ils protègent l’intégrité et la réputation de l’auteur. Ces droits sont « perpétuels, inaliénables et imprescriptibles » (cf article L121-1 du CPI). Ils ne peuvent ni être cédés (sauf aux héritiers en cas de décès de l’auteur), ni abandonnés, ni vendus. Ils sont permanents, même si l’auteur n’utilise pas ses droits. Nous verrons dans la suite de ce dossier, l’importance de ce droit moral avec le cas du « domaine public » ;

- Droits patrimoniaux : ils concernent l’exploitation économique de l’œuvre et donnent le droit à l’auteur de tirer des revenus de son œuvre (reproduction, représentation, ou encore adaptation). Ces droits peuvent être transmis à d’autres : cédés entièrement ou en partie, à des licenciés ;

- Droits voisins : ils concernent ceux qui contribuent à l’œuvre, sans en être les auteurs. Ces droits s’appliquent essentiellement aux domaines de l’audiovisuel et de la presse : producteurs d’albums musicaux, artistes-interprètes, organismes de télévision et de radio, les éditeurs de presse. Ces droits ne peuvent en aucun cas empiéter sur les droits des auteurs.

En France, on regroupe couramment les droits sur les œuvres sous le terme « droit d’auteur » qui englobe essentiellement droits moraux et droits patrimoniaux, le pendant anglophone étant le copyright, dont le symbole est bien connu : ©, bien que les deux notions ne soient pas strictement équivalentes.

Les principales différences sont que le copyright se concentre essentiellement sur les droits économiques (cf. droits patrimoniaux) et dispose de durées de protections différentes selon les situations : en France c’est 70 ans après le décès du dernier des auteurs en France, aux USA c’est jusqu’à 95 ans après publication pour certaines œuvres industrielles.

Dans le cadre de la propriété industrielle, les protections nécessitent généralement un enregistrement préalable auprès de l’autorité compétente (en France, l’INPI) qui délivre un titre de propriété, et concernent principalement (voir notamment article L611-10 du CPI) :

- Les inventions, protégées par des brevets ;

- Les marques (voir plus bas), qui peuvent être déposées ;

- Les schémas illustrant une invention, les plans d’architecte, ou les schémas techniques par exemple ;

- Les « dessins et modèles », expression consacrée, mais peu claire, qui désigne en réalité l’apparence d’un produit (en fait, les « dessins » correspondent aux créations en 2D, et les « modèles » à celles en 3D) ;

- Les secrets commerciaux.

Le titre de propriété d’une œuvre industrielle, une fois déposé et obtenu, permet notamment de proposer des licences d’exploitation, et de bénéficier de la lutte contre la contrefaçon.

La durée d’un titre de propriété (un brevet par exemple) est toujours limitée dans le temps et dépend du type d’invention : dans la plupart des pays et pour la plupart des types d’invention, c’est 20 ans maximum, même s’il existe quelques exceptions. Par exemple pour les « dessins et modèles », la durée peut aller jusqu’à 25 ans. On constate que les durées de protection en propriété industrielle sont différentes de celles des œuvres.

Un auteur pourrait être amené à déposer un brevet pour son invention, même s’il ne désire pas rendre payante son exploitation, simplement afin d’empêcher des tiers de breveter son invention à sa place, et se l’approprier, toutefois le dépôt d’un brevet implique des coûts pour la constitution du dossier et son enregistrement.

Pour donner un ordre de grandeur approximatif du coût d’enregistrement, car cela peut être très variable selon les différents critères : pour un brevet valable en France uniquement, il faut compter environ 10 000 € pour 20 ans, moitié moins pour les particuliers et les petites structures (à but non lucratif ou PME de moins de 1 000 salariés). Vous trouverez davantage d’informations concernant ce sujet sur le site du Ministère de l’Économie. Les brevets à l’échelle européenne sont plus chers, de l’ordre de 15 000 €, et au niveau mondial il faut compter plusieurs dizaines de milliers d’Euros (selon le nombre de pays), toujours pour 20 ans.

Pour résumer cette courte introduction à la Propriété Intellectuelle, en simplifiant considérablement :

- Dans le domaine artistique, on parle plutôt d’œuvre et de droits d’auteur ;

- Dans le domaine industriel, on parle plutôt d’inventions, de brevets et de titres de propriété.

- Il y a cependant une nuance importante : une œuvre est protégée automatiquement et gratuitement alors qu’une invention doit être enregistrée pour être protégée, et cette opération a un coût.

- Nonobstant, dans les deux cas, le titulaire (du brevet ou des droits d’auteur), dispose de la propriété exclusive et du monopole de l’exploitation, pour une durée limitée, et il peut octroyer des licences à des tiers, ces licences pouvant être exclusives ou non, payantes ou non, de durées variables, etc., comme nous le verrons dans la suite de ce dossier.

Quant au droit des marques en France, il présente de grandes similitudes avec la notion de Registrered Trademark anglophone (symbole ®). Voici les similitudes :

- La durée de protection initiale d’une marque est de 10 ans, renouvelable sur demande, autant de fois que souhaité ;

- La définition d’une marque est très large : il s’agit de tout ce qui distingue les produits et services d’une personne morale (= un organisme public ou privé) ou physique (= un auteur), cf article L711-1 du CPI. Cela englobe les marques écrites (mots, slogans), graphiques (logos, couleurs), sonores (verbales, musiques), voire tridimensionnelles.

- Les marques peuvent être enregistrées auprès de l’un des organismes officiels listés ci-dessous. Cependant, même sans enregistrement, elles peuvent être protégées par l’usage. L’enregistrement, qui est officiel, formalisé et horodaté, offre toutefois des avantages évidents en cas de conflit d’antériorité :

- À noter que la notion anglophone de Trademark (symbole ™) n’est pas équivalente à Registrered trademark (symbole ®). Le symbole ® implique un enregistrement auprès de l’autorité officielle (USPTO aux USA), et l’usage du ® est strictement réservé à ce cas. Si une marque n’est pas enregistrée, c’est le symbole ™ qui est utilisé, mais offre une moindre protection à la marque.

Quelques références utiles pour approfondir le sujet :

Dans le deuxième article de notre dossier sur la propriété intellectuelle, nous nous intéresserons plus particulièrement à la propriété intellectuelle des Données à Caractère Personnel (DCP), des bases de données et des logiciels (au sens large), au domaine public et à la gratuité (parfois apparente).

Date

22 octobre 2025

Auteur

Arnaud Witschger

Directeur Technique Informatique