Dans ce quatrième article de notre dossier, découvrez les caractéristiques licences logicielles (propriétaires, libres et open source).

Retrouvez également les autres articles de ce dossier en 5 parties :

Licences logicielles

Il y a principalement deux types de déploiement possible pour les logiciels, ce dont leurs licences tiennent compte. Chaque type de déploiement peut avoir des avantages et inconvénients selon le type de logiciel et votre propre contexte :

- Sur site, installé (on-premise) : généralement, pour les licences payantes, la facturation est ponctuelle (une seule fois, ou du moins pour une période longue) ou de type abonnement (récurrente). La charge et les coûts de l’exploitation et de sécurisation sont de la responsabilité du licencié, cela englobe le déploiement initial puis celui des correctifs – et le logiciel peut imposer des prérequis techniques importants –, la tolérance aux pannes et la haute disponibilité, ainsi que toute la maintenance et l’assistance aux utilisateurs. En contrepartie, les informations traitées ne sortent habituellement pas du SI du licencié.

- En ligne, sous forme de service (cloud, SaaS = Software as a Service), généralement, pour les licences payantes, la facturation est de type abonnement (régulier), l’exploitation est entièrement sous-traitée par le client à l’éditeur ou l’hébergeur du logiciel, et la sécurité des informations traitées dépend des protections mises en place par celui-ci.

Relativement aux licences payantes, les modes de facturation peuvent être extrêmement variés :

- À l’instance, c’est-à-dire au nombre d’installations, ou même en fonction du nombre de machines ou de processeurs alloués au logiciel, par exemple ;

- Et/ou à l’utilisateur, c’est-à-dire au nombre de comptes ;

- Et/ou au temps d’utilisation effectif, sous forme de crédits temps ;

- Et/ou au volume, c’est-à-dire au nombre d’informations stockées, gérées ou produites par le logiciel. Une variante est le « token« , qui est une unité de texte (phrase, mot, portion de mot, … selon le contexte) utilisée notamment en IA ;

- …

Indépendamment de ces types de déploiement et modes de facturation, il existe essentiellement trois grandes familles de licences logicielles : les licences propriétaires, libres ou open source.

Précision : on voit souvent la dénomination « logiciels propriétaires / libres / open source », cependant il est plus juste de dire « logiciels sous licences propriétaires / libres / open source, car ce sont les licences qui sont qualifiées de propriétaires / libres / open source et non les logiciels, plusieurs licences pouvant s’appliquer à un même logiciel.

En effet, il n’est pas rare qu’un même logiciel soit disponible sous plusieurs licences, c’est ce qu’on appelle le multi-licensing. Par exemple :

- Une licence commerciale payante pour les organismes (publics et privés) ou une licence commerciale gratuite pour les particuliers et les étudiants. Le licencié n’a pas le choix : une seule licence s’appliquera en fonction de son statut ;

- Une licence commerciale payante, non contaminante, pour les organismes qui souhaitent l’intégrer à leurs produits ou services, ou une licence libre mais contaminante, destinée aux développeurs de projets libres, parfois avec moins de fonctionnalités. Le licencié peut ainsi choisir celle qui convient le mieux à son projet ;

- Ou plusieurs licences s’appliquant toutes en même temps : c’est le cas des logiciels intégrant d’autres logiciels (tels que des bibliothèques logicielles), chaque composant logiciel ayant sa propre licence.

Nous allons maintenant passer en revue les trois principales familles de licences dans leur ordre d’apparition historique :

Les licences propriétaires

Copyright

Quelques termes proches et exemples : CLUF (Contrat de Licence Utilisateur Final), licence commerciale, licence privative, licence fermée, licence non-libre, shareware / partagiciel, freeware / gratuiciel, logiciels OEM (Original Equipment Manufacturer), logiciels RETAIL, logiciels ESD (Electronic Software Distribution), SaaS (Software as a Service), SoD (Software on Demand), certaines licences contenant le mot « Public », etc.

Ce type de licence est historiquement le premier à être apparu, dans les années 1960 et 1970 avec l’émergence des premiers logiciels commerciaux qui étaient capables de fonctionner sur plusieurs « machines ». Avant cela, les machines étaient trop différentes les unes des autres, et chacune nécessitait un système d’exploitation et des logiciels différents. À partir de cette période, il y a eu progressivement une scission de l’informatique entre le matériel d’une part et le logiciel d’autre part, qui devenaient de plus en plus indépendants l’un de l’autre : c’est à ce moment-là qu’un marché du logiciel a émergé.

Les licences propriétaires concèdent une part plus ou moins restreinte des droits d’utilisation aux licenciés, généralement dans un mode exclusif (« aucun droit sauf… »). En fait, il est quasiment impossible de les caractériser précisément car il y a sans doute autant de licences propriétaires que d’éditeurs de logiciels ou de services numériques, et de plus, un même éditeur peut proposer plusieurs licences différentes : soit plusieurs licences distinctes pour un même produit / service (multi-licensing), soit une licence spécifique à chacun de ses produits ou services.

Les caractéristiques des licences propriétaires

Les licences propriétaires ont des caractéristiques extrêmement variées. Certaines sont très fermées et purement commerciales, la priorité de l’éditeur est de maximiser la rentabilité. D’autres sont proches des licences libres, avec des prix raisonnables : la priorité de l’éditeur – souvent un groupe de développeurs ou une fondation – n’est pas la profitabilité, mais de couvrir les frais engagés.

Voici certaines des caractéristiques des licences propriétaires, en commençant par les plus courantes :

- Elles sont généralement payantes, mais il arrive parfois qu’elles soient gratuites pour tous (freewares, par exemple), seulement pour certaines catégories d’utilisateurs (multi-licensing) ou temporairement (avec période d’évaluation, comme les sharewares) ;

- Elles ne donnent en général aucun accès à leur code source, et même lorsqu’elles donnent un accès à celui-ci, l’accès est limité et aucune modification n’est autorisée. La rétro-ingénierie et la décompilation sont interdites ;

- L’intégration d’un logiciel sous licence propriétaire dans un SI peut poser des problèmes d’interopérabilité, notamment si le logiciel utilise des formats propriétaires, donc non normalisés. Cela peut aussi poser des problèmes de sécurité des SI, si son fonctionnement interne et son niveau réel de sécurité ne peuvent être formellement vérifiés par le client (sécurité par l’obscurité, ce que personnellement j’appelle sécurité par l’obscurantisme 😉) ;

- Elles interdisent souvent toutes copies (parfois même les copies de sauvegarde, ce qui est illégal en France) ou installations supplémentaires : le nombre d’installations est contraint, en général c’est une installation par licence acquise ;

- L’installation est définitive : même si l’on désinstalle le logiciel d’une machine, on ne peut l’installer sur une autre machine (par exemple si l’on change de machine), à l’exception de certaines licences spécifiques dites « licences RETAIL » ;

-

Elles interdisent toute redistribution du logiciel par le licencié à des tiers, même sans en tirer de revenus. Dans le cas où le logiciel n’est plus utilisé et complètement désinstallé, la licence interdit généralement tout revente (ou don) de la licence à un tiers. Toutefois ceci est désormais possible sous certaines conditions, depuis cette jurisprudence de 2012 ;

-

L’utilisation du logiciel peut être plus ou moins encadrée, interdisant certains usages, mais en général l’éditeur bloque l’accès aux fonctionnalités concernées ;

-

L’intégration d’un logiciel sous licence propriétaire dans un SI pourrait poser des problèmes légaux. Par exemple, une bibliothèque logicielle pourrait être contaminante, ce qui est toutefois rare, car ce n’est pas dans l’intérêt de l’éditeur.

Cas particuliers des logiciels freemium et careware

Pour conclure cette section, il existe deux classes de logiciels à cheval sur les licences propriétaires (étudiées ci-dessus) et les licences libres (présentées dans la prochaine section) :

- Les logiciels freemium. Cela concerne des logiciels distribués sous plusieurs licences (c’est une forme de multi-licensing) mais avec des différences plus ou moins importantes entre les différentes versions du logiciel, en plus du prix éventuel. L’objectif est d’attirer les prospects, et les inciter à devenir clients, par exemple :

-

- Une version propriétaire pour laquelle le logiciel est complet, sans limitations, et la licence est non contaminante ;

-

- Une version plus ou moins libre pour laquelle ce logiciel comporte des limitations ou contraintes plus ou moins importantes par rapport à la version propriétaire, telles qu’une licence contaminante, l’absence de certaines fonctionnalités, des capacités réduites et/ou une absence de support ;

-

- Toutes sortes de modulations existent : certains freemium ont une version libre parfaitement utilisable en production avec très peu de limitations ou contraintes quand d’autres sont quasiment inutilisables en production, et se rapprochent plutôt d’une version d’évaluation.

- Les careware ou charityware, qui peuvent être propriétaires ou libres selon les cas, mais qui sont toujours gratuits : l’auteur invite seulement les utilisateurs à effectuer un don à une œuvre caritative (d’où le nom) en guise de rétribution.

Les licences libres

Copyleft

GNU

Free Software Foundation

Quelques termes proches et exemples : Licence permissive, licence « gauche d’auteur » (copyleft license), licence de partage à l’identique, FLOSS (Free / Libre Open Source Software), licences GNU GPL / LGPL / AGPL (respectivement General Public License, Lesser GPL, Affero GPL), licence MIT, licence Apache, MPL (Mozilla Public License), BSD, CeCill (= CEA CNRS INRIA Logiciel Libre), licences paramétrables Creative Commons, etc.

Si l’idée du « libre » dans le monde logiciel était dans l’air depuis plusieurs années, sa formalisation date de 1983. Elle est issue principalement des réflexions de Richard Matthew STALLMAN (couramment abrégé « rms »), un hacker, au sens noble du terme, basé au MIT, qui en a formulé les principaux concepts.

- Richard STALLMANN a crée le projet GNU (GNU is Not Unix) en 1983, dont l’objectif était de développer un système d’exploitation complet, collaboratif et donc libre. Pour concrétiser cette vision, il créa, avec l’aide d’au moins un juriste, la désormais célèbre première licence libre, la GNU GPL (General Public License).

- En 1985, il créa également une ONG, la FSF (Free Software Foundation, ou fondation logiciel libre), ayant pour objectifs de promouvoir les logiciels libres et de défendre leurs utilisateurs. Le 4 octobre 2025, la FSF a fêté ses 40 ans d’existence.

- La même année, il publia le Manifeste GNU où il développa sa philosophie du libre.

Une confusion commune est de penser que le libre est la négation des droits d’auteur (copyright ou ©), alors qu’en réalité le libre est une opposition franche à la notion de propriété exclusive. D’ailleurs, par analogie au droit d’auteur, le terme de gauche d’auteur (copyleft, symbole ©) a été introduit. Il n’est qu’une reformulation du droit d’auteur, non son antonyme, dans le but de protéger les auteurs, mais sans restreindre les droits des utilisateurs : c’est la nuance centrale. De plus, comme nous l’avons vu précédemment, il ne faut pas non plus confondre le libre et le domaine public.

Pour être plus précis, la FSF a spécifié 4 libertés qui doivent être garanties pour qu’un logiciel soit considéré comme libre :

- La liberté d’exécuter le programme, pour tous les usages ;

- La liberté d’étudier le fonctionnement du programme, et de l’adapter à ses besoins ;

- La liberté de redistribuer des copies, donc d’aider son voisin ;

- La liberté d’améliorer le programme et de publier des améliorations, pour en faire profiter toute la communauté.

Quand on entend « libre », on pourrait penser spontanément à la liberté 0, toutefois quelques logiciels propriétaires disposent également de cette caractéristique : un logiciel n’est réellement libre que s’il possède ces 4 libertés. Pour les libertés 1 et 3, on comprend bien que l’accès au code source est une conséquence indispensable.

Concrètement, cette notion originelle du libre garantit aux auteurs de logiciels libres, et par extension aux auteurs d’œuvres libres de toutes natures :

- Que personne ne pourra s’attribuer ultérieurement leur travail ;

- Que personne ne pourra réduire ultérieurement les libertés des utilisateurs.

L’ambiguïté du mot « free » en anglais

Il est utile de remarquer qu’en anglais, il y a ambiguïté sur le sens du mot « free », qui a deux significations selon le contexte, par exemple :

- gratuit, comme dans free beer (bière gratuite) ;

- et libre, comme dans free mind (esprit libre).

C’est notamment à cause de cette ambiguïté linguistique que certains confondent les freewares (qui ne sont pas libres) avec les free softwares (qui sont libres, même si le terme est parfois mal utilisé). La FSF a toutefois confirmé que c’est le sens du mot « libre » (en français) qui est correct. D’ailleurs, c’est le mot français « libre » qui est parfois utilisé, même en anglais, comme dans l’acronyme FLOSS : Free / Libre / Open Source Software.

Remarquez qu’un logiciel sous licence libre peut être payant, rien ne s’y oppose, même si ce n’est pas la norme. Lorsque c’est le cas, le prix est relativement faible comparé à des logiciels propriétaires équivalents. Et ce prix ne sert pas à acquérir une copie du logiciel libre, puisqu’il pourra toujours être copié gratuitement, mais plutôt à rétribuer des services complémentaires au logiciel libre : documentations, supports, conseils, hébergements, soutien au développeur ou à la communauté, etc.

Il faut avoir conscience que toutes les licences dites « libres » n’adhèrent pas nécessairement à tous les termes de la définition de la FSF, certaines sont plus permissives et/ou moins contraignantes. La famille des licences libres est vaste et variée, même si elle l’est bien moins que la famille des licences propriétaires.

Chaque licence libre peut présenter des variations sur les niveaux de protections (pour l’auteur et son œuvre) et de libertés (pour les utilisateurs). Elles ne sont pas toutes compatibles avec les critères de la FSF, cependant chacune peut avoir un intérêt selon le contexte et ce que souhaite l’auteur.

À l’instar des autres familles de licences, il faut savoir que des procès sont régulièrement intentés contre ceux qui ne respectent pas les licences libres. Exemples récents, en France :

- L’affaire société Entr’ouvert vs Orange, la première distribuait un logiciel en multi-licensing, sous une licence libre (GNU GPL) ou sous une licence commerciale payante, Orange a utilisé un logiciel, intégrant le logiciel d’Entr’ouvert, sous la première licence, mais sans en respecter les termes. Orange a finalement été condamné en 2024 à payer 800 000 € de dommages et intérêts, après un long parcours judiciaire, depuis 2011 (pour les détails, voir la décision de justice) ;

- L’affaire Linagora vs BlueMind, la seconde étant condamné en 2025 pour contrefaçon et concurrence déloyale au profit de la première, suite à une procédure d’une douzaine d’années (pour les détails, voir la décision de justice).

Les particularités des Creative Commons (CC)

Pour terminer ce tour d’horizon des licences libres, un type de licences présente une particularité intéressante, ce sont les Creative Commons (CC) : il s’agit d’un type de licences paramétrables, permettant de choisir le niveau de protection ou d’ouverture. Cet aspect place ces licences CC, en fonction des paramètres choisis, à la frontière entre licences libres et open source, la troisième famille que nous présenterons dans la prochaine section.

L’auteur doit choisir quelle(s) protection(s) il souhaite parmi 4 paramètres, à activer selon son choix : BY (l’œuvre reste attribué à l’auteur d’origine), NC (seul un usage non commercial est autorisé), ND (aucune œuvre dérivée n’est possible) et SA (l’œuvre doit être partagée à l’identique).

La simple mention qu’une œuvre est sous licence CC ne suffit pas, il faut toujours préciser les paramètres choisis par l’auteur parmi les 7 combinaisons officielles : CC0, CC-BY, CC-BY-SA, CC-BY-ND, CC-BY-NC, CC-BY-NC-SA et CC-BY-NC-ND. Pour être rigoureux, il faut également indiquer la version de la licence : valeur numérique, de 1.0 à 4.0.

Note : il n’y a que 7 combinaisons car « BY » est toujours obligatoire (sauf pour la CC0), et les paramètres ND et SA sont mutuellement exclusifs.

Illustrons cela avec l’exemple de la licence CC-BY-SA 4.0 (qui est l’une des licences utilisée par Wikipédia), qui se lit comme suit : l’œuvre est sous licence Creative Commons version 4.0, elle restera attribuée à son auteur (présence de BY) et devra être partagée sous la même licence (présence de SA), néanmoins elle pourra être dérivée (absence de ND) et utilisée commercialement (absence de NC).

Les licences open-source

Quelques termes proches et exemples : Licence sources ouvertes, Open licences, OSI-approved license, Open Software License, Post Open Source, FOSS (Free / Open Source Software), Reciprocal Public License, Microsoft Public License, Microsoft Reciprocal License, NASA Open Source Agreement, Apple Public Source License, etc.

Ce concept de licences est le plus récent, sa formalisation est apparue à la fin des années 90, par la création de l’OSI (= Open Source Initiative) en 1998, mais c’est également le terme le plus difficile à caractériser de nos jours :

- Littéralement, on pourrait penser que cela désigne tous les logiciels dont le code source est ouvert. Mais ouvert n’implique pas nécessairement qu’on soit autorisé à le modifier, ni même que le logiciel soit librement utilisable et copiable.

- À l’origine, c’était pourtant un concept relativement proche de celui du libre, dont il existe même une définition formalisée, l’OSD (= Open Source Definition), composée de 10 articles. Mais bien qu’elle comporte plus d’articles, l’OSD n’apporte pas les mêmes garanties que les 4 articles de la définition du logiciel libre de la FSF.

- L’objectif initial de l’OSI se voulait plus pragmatique que celle de la FSF : proposer un concept plus proche des réalités économiques que la philosophie de la FSF, et orienter le marché du logiciel vers un marché de prestations (services) plutôt que de produits. Pour replacer ce mouvement dans son contexte, c’était en pleine « bulle Internet », dont certaines entreprises de la sphère open source ont largement bénéficié (comme Red Hat).

- La marque « open source » avait même été déposée par l’OSI pour contrôler son usage, toutefois le dépôt a été refusé, ce qui fait que le terme peut être utilisé par n’importe qui et pour n’importe quoi, ce que certains fondateurs de l’OSI craignaient précisément.

- Mais très rapidement, certains (y compris à l’OSI) ont considéré que le mouvement open source était un échec. D’ailleurs, l’un des instigateurs de l’OSI et auteur de l’OSD, Bruce PERENS, a même appelé à utiliser le terme et la définition de « logiciel libre » issu de la FSF (utilisant le mot français « libre »), considérant que l’accès au code source n’est pas suffisant, et que l’OSI ne peut apporter de garanties suffisantes, notamment parce qu’elle ne détient pas la marque « open source ».

- Le désaccord est tel que Bruce PERENS a initié un nouveau mouvement : le Post Open Source, qui a pour objectif la « réinvention de l’ensemble du paradigme open source », vaste et ambitieux programme, souhaitons-lui de réussir.

En conséquence, le terme « open source » est source d’amalgames et souvent galvaudé, soit par certains éditeurs s’en servant comme un argument purement marketing ou commercial (on parle alors d’openwashing), soit par simple ignorance de l’existence de la définition officielle, ou par son interprétation très partiale.

Quoi qu’il en soit, de nos jours, le terme « open source » peut signifier beaucoup de choses, parfois contradictoires. Pour certains, il est utilisé comme synonyme de « libre » (la confusion vient sans doute du fait que pratiquement toutes les licences libres sont open source, mais l’inverse n’est pas toujours vrai). Pour d’autres, cela signifie seulement que le code source d’un logiciel est ouvert (même s’il est non modifiable ou que le logiciel exécutable n’est pas librement utilisable), ou encore qu’un logiciel intègre des logiciels open source, bien que la logiciel lui-même n’est pas open source.

⇒ Ce qu’il faut retenir c’est que le terme « open source » peut être utilisé dans un sens proche de la notion de « libre », mais peut également être utilisé dans un sens éloigné, voire être utilisé totalement abusivement. La seule manière de savoir dans quelle catégorie se situe un logiciel se disant « open source » c’est d’étudier sa licence en détail.

Concernant les caractéristiques des logiciels qui se prétendent « open source », au vu de ce qui précède, on comprend que le périmètre est extrêmement large : cela peut aller d’une licence en réalité propriétaire, à une licence complètement libre, avec toutes les nuances possibles entre les deux, il convient de rester prudent et de se renseigner.

Le mouvement « Fair Source »

Pour clore cette section, nous vous présentons un mouvement récent : le Fair Source (fair signifiant équitable) qui, comme indiqué sur le site, est « une alternative aux sources fermées, vous permettant de partager en toute sécurité l’accès à vos produits principaux », sans empiéter sur les licences existantes. Ce mouvement a été lancé en août 2024 par une start-up américaine : Sentry (valorisée à 3 milliards de $ en 2025), puis rejointe par d’autres start-ups similaires.

Si nous classons Fair source dans la section open source, bien que ce ne soit pas une certitude, c’est parce qu’il a été créé à la suite de critiques sur l’utilisation du terme « open source » par certains éditeurs, dont Sentry. Le modèle semble plutôt être de type freemium (famille de logiciels qui sont à cheval sur les licences propriétaires et libres).

La licence indique notamment que le « logiciel doit être accessible publiquement en lecture » : il s’agit plutôt du code source que du logiciel, cependant ce code source reste apparemment non modifiable. Ensuite, elle impose des restrictions « minimales » pour l’utilisation, la modification et la redistribution, tout en protégeant le modèle économique de l’éditeur. Pour finir, le logiciel est soumis à une publication « open source » différée. En première analyse, il semble que ce type de licence est plus proche de la famille des licences propriétaires, avec quelques aspects open source, mais sans doute pas du tout libre. Cet exemple illustre particulièrement la grande variété des licences !

Synthèse pour les licences logicielles

On pourrait dire que les licences propriétaires sont essentiellement guidées par une logique financière (sans que cela soit péjoratif), les licences libres sont plutôt d’ordre philosophique et idéologique, et les licences open source sont plutôt marketing ou (initialement) pragmatiques.

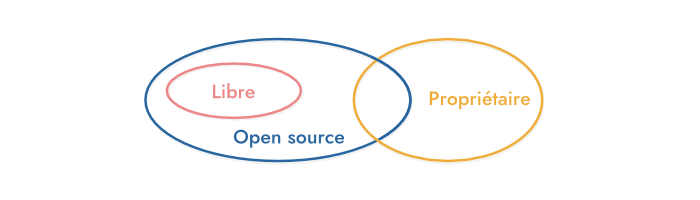

Pour mieux visualiser, voici un schéma très simple, montrant les relations entre le propriétaire, le libre et l’open source, que nous avons présentés :

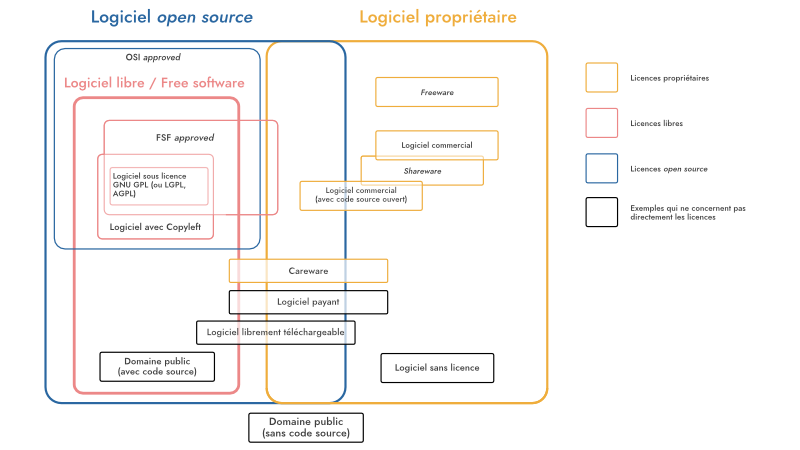

Voici un second schéma, détaillant un peu plus le précédent (inspiré d’un ancien schéma du projet GNU, réactualisé). Il n’est pas à exclure que certaines « boîtes » ne soient pas parfaitement positionnées, il n’est pas simple de généraliser la multitude de cas particuliers.

Dans le domaine du libre et de l’open source, car il n’existe pas d’équivalent dans le domaine propriétaire à notre connaissance, des sites/articles peuvent aider à comparer les caractéristiques des licences, ou à en choisir une pour un projet.

Quelques exemples :

- Un sélecteur de licences en fonction des critères choisis, par la Commission Européenne ;

- Comparatif des licences logicielles libres et open source sur Wikipédia, la version en langue anglaise étant plus complète que la version française en nombre de licences et de critères ;

- Un site d’aide au choix d’une licence pour les développeurs ;

- Une analyse très complète des licences par le projet GNU ;

- L’OSI met à disposition une liste des licences « OSI Approved », c’est-à-dire des licences déjà étudiées et compatibles avec les termes de l’OSD ;

- Et pour finir, un petit tableau comparatif, de l’Université Carnegie Mellon.

En bonus, si le sujet du libre (pas seulement dans le domaine logiciel) vous interpelle, nous vous proposons 3 livres numériques, justement sous licences libres (également disponibles en version papier) :

FAQ simplifiée sur les licences

En guise de conclusion sur les licences (pas exclusivement logicielles), voici une petite Foire Aux Questions (FAQ), simple à comprendre et à retenir (pour plus de concision, certaines réponses peuvent toutefois être incomplètes) :

Dans le cinquième (et dernier) article de notre dossier, nous nous intéresserons à la propriété intellectuelle appliquée à l’Intelligence Artificielle (IA), lors des phases de développement, d’entraînement et/ou d’utilisation…

Date

17 novembre 2025

Auteur

Arnaud Witschger

Directeur Technique Informatique